「意匠登録の費用はどれくらいかかるのか」「自分で出した方がいいのか、弁理士に頼んだ方がいいのか」。初めて意匠登録を検討すると、まずここで迷う方が多いです。

この記事では、意匠登録の費用の考え方と、自分で出願する場合と弁理士に依頼する場合の違いを整理します。そのうえで、そもそもどんな意匠図面が必要になるのかも、6面図(六面図)や斜視図などの例を使って解説します。

「費用感」と「必要な図面のイメージ」をつかんだうえで、自分でどこまで対応するか、どこから専門家に任せるかを考えるためのガイドとしてご利用ください。

意匠登録の費用の基本構造

意匠登録にかかる費用は、おおまかに次の3つに分けられます。

- 特許庁に支払う手数料(印紙代) … 出願時・登録時に必要

- 図面作成などにかかる実費 … CADデータ作成や図面トレースなど

- 弁理士に依頼する場合の手数料 … 出願書類の作成や手続きの代行

特許庁に支払う出願手数料は、1件あたりおおよそ16,000円前後が目安です(※金額は法改正等で変動するため、最新情報は特許庁ウェブサイトでご確認ください)。これに加えて、登録料(年金)を支払うことで、意匠権として効力が発生します。

自分で出願する場合も、弁理士に依頼する場合も、特許庁に支払う手数料自体は基本的に同じです。違いが出るのは「図面作成にかかるコスト」と「弁理士への依頼費用」です。

意匠登録を自分で出願する場合のメリット・デメリット

まずは「全部自分でやる」ケースです。個人の方や、費用をできるだけ抑えたい小規模事業者さんが選びやすい方法です。

メリット:初期費用を抑えやすい

最大のメリットは、弁理士費用がかからない分、出願時の現金負担を小さくできることです。

- 特許庁への出願手数料(印紙代)

- 自分で図面を作成する場合は、その手間と印刷費程度

「とりあえず出してみたい」「まずは経験として自分でやってみたい」という方にとっては、入りやすい選択肢といえます。

デメリット①:審査で図面不備を指摘されやすい

一方で、自分で出願する場合に多いのが図面の不備です。申請したい意匠の全体像が図面だけから明確に読み取れない場合、審査で次のような指摘(拒絶理由等)を受けることがあります。

- 6面図だけでは形状が分からず、斜視図などの追加が必要と言われる

- 意匠として保護したい部分と、そうでない部分の区別が図面上で曖昧

- 線の引き方・切り欠きの表現などがルールに沿っていない

補正にうまく対応できないと、最悪の場合、意匠登録自体が認められないこともあり得ます。

デメリット②:登録できても「守備範囲が狭い」図面になりやすい

もう一つの落とし穴が、登録できたにもかかわらず模倣されやすい図面になってしまうという点です。

ご自身で図面を用意する場合、「真似されたくないデザイン」をそのまま細部まで描き込んでしまうケースが多く見られます。本来は省略してよい細かい部分まで網羅してしまうと、結果的に「そっくりでないと侵害と言いにくい」権利になりがちです。

意匠として守りたい部分をどこまで抽象化するか、どこをあえて描かないか、といった“見せ方の設計”まで判断するのは、なかなかハードルが高いところです。

弁理士に意匠登録を依頼する場合のメリット・デメリット

次に、弁理士に意匠登録を依頼する場合です。こちらは、費用はかかりますが「登録までの確実性」と「権利の守備範囲」を重視したい方に向いた選択肢です。

メリット①:審査での図面不備リスクを下げられる

弁理士に依頼すると、出願前の段階で「この図面で申請したい意匠がきちんと表現できているか」をチェックし、必要に応じて図面の構成を調整します。

- 6面図だけで十分か、それとも斜視図や断面図が必要か

- どの線を実線で描き、どの部分を破線・省略で表現するか

- 複数パターンがある場合、どの構成で出願するのが適切か

その結果、審査で図面不備を指摘されるリスクを抑えやすくなり、仮に指摘が出ても適切に補正できる可能性が高まります。

メリット②:模倣されにくい形で権利範囲を設計できる

弁理士は、「将来、模倣品と争う場面」をある程度想定しながら図面構成を検討します。

- どの部分を意匠の特徴として押さえるべきか

- あえて描かない方がよい線・凹凸はどこか

- 部分意匠・関連意匠など、別の出願形態を組み合わせるべきか

これにより、「少し形を変えただけの模倣」を許しにくい形で権利範囲を設計しやすくなります。

デメリット:出願時の費用は高くなる

当然ながら、弁理士に依頼すると弁理士費用が上乗せされます。事務所や案件の難易度によって幅はありますが、

- 特許庁への手数料 + 図面作成費用 + 弁理士手数料

という構成になるのが一般的です。「初期費用をとにかく抑えたい」だけであれば、自分で出願するより負担は大きくなります。

一方で、登録できないリスク・守備範囲が狭すぎるリスクも含めてトータルで考えると、「大事なデザインほど専門家に相談した方が結果的に安く済む」というケースも少なくありません。

意匠登録に必要な意匠図面とは?(6面図とその他の図)

ここからは、意匠登録をするうえで前提となる「意匠図面」の基本を整理します。費用や依頼方法を考える際にも、「どんな図面が必要になりそうか」をイメージしておくことが大切です。

意匠図面の基本:6面図(六面図)

意匠図面とは、意匠登録を受けたい形状(真似されたくないデザイン)を特定するための図面です。申請したい意匠の全体像が分かるように、

- 正面図

- 背面図

- 右側面図

- 左側面図

- 平面図(上から)

- 底面図(下から)

の6種類をそろえる「6面図(六面図)」が基本となります。

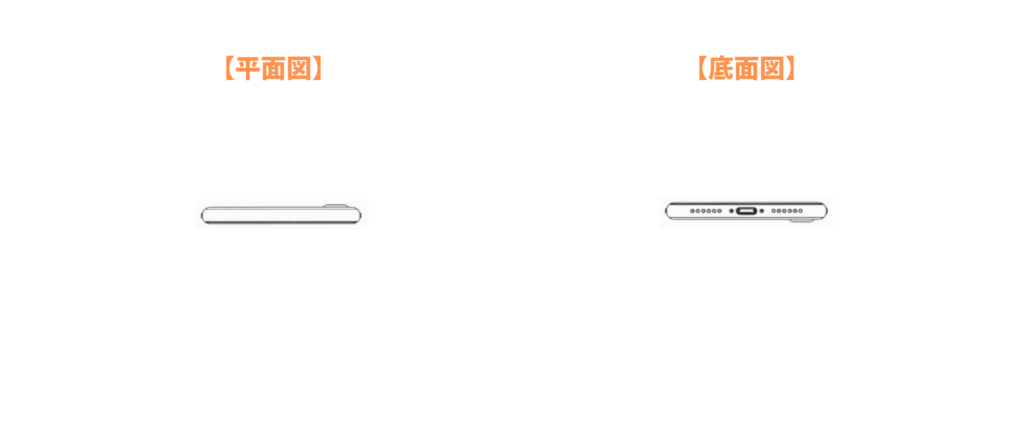

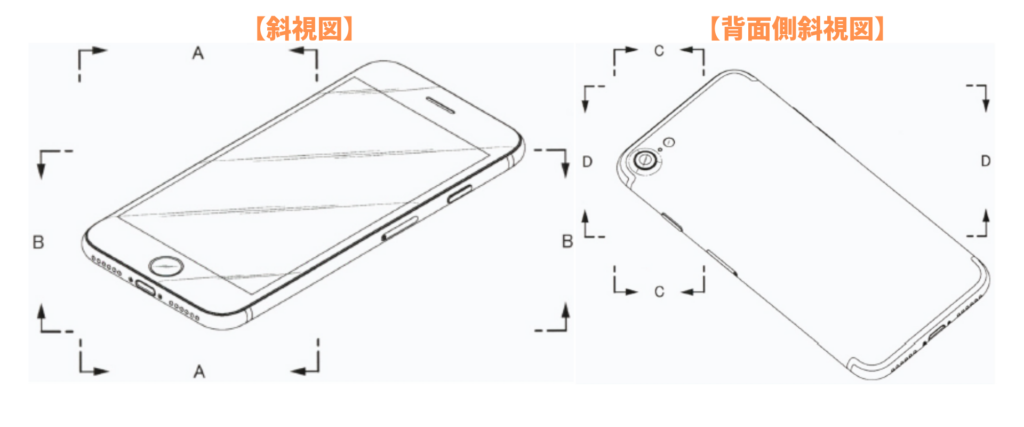

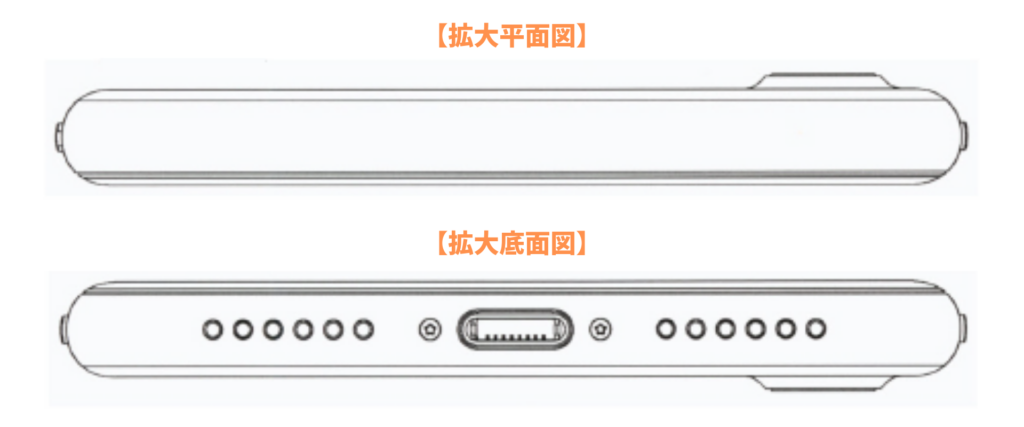

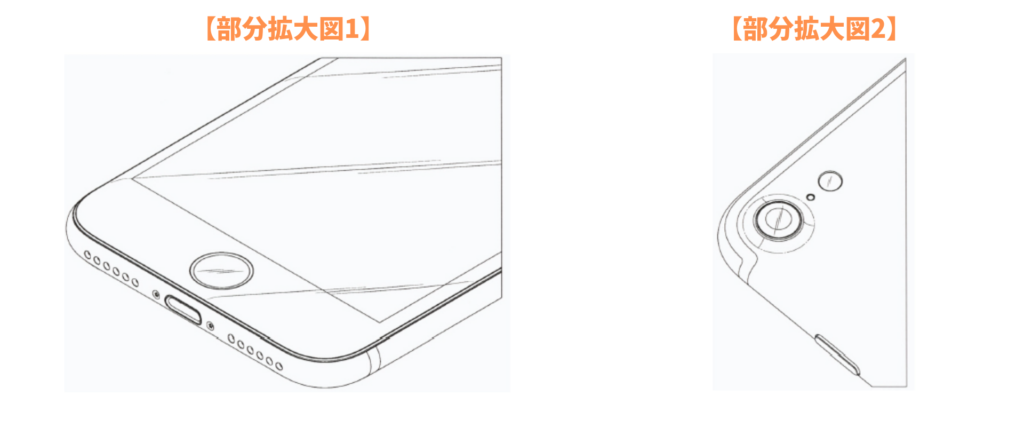

上図は、スマートフォン(iPhone)の登録意匠(意匠登録第1596042号)の6面図です。このように、各方向から見た形状をそろえて提示するのが意匠図面の基本です。

必要に応じて斜視図・断面図・拡大図などを追加する

ただし、6面図だけでは申請したい意匠の全体像を表現しきれない場合があります。たとえば、

- 外側に小さな孔や凹みがある

- 立体的な抑揚・曲面が多く、平面図だけでは分かりにくい

- 内部構造の一部が意匠として重要

といったケースでは、6面図に加えて、

- 斜めから見た斜視図

- 内部構造を示す断面図

- 一部分を大きく示す拡大図

などを追加し、「この出願で守りたい形状が何なのか」を明確にする必要があります。

このように、6面図とその他の図面を組み合わせることで、申請したい意匠の全体像を過不足なく示していきます。

意匠図面のサイズなどのルール

意匠図面は、特許庁が定めるルールに従って作成する必要があります。代表的なものとして、

- 図面1枚あたりのサイズ(例:横150mm以下・縦113mm以下 など)

- 線の太さ・濃さ・縮尺の扱い

- 影や色づけの可否

といった技術的な要件があります。これらの細かいルールを満たしていない場合も、図面不備として指摘される可能性があります。

よくある質問

Q. 意匠登録を自分で出願した場合、費用はいくらぐらいかかりますか?

A. 自分で出願する場合は、基本的に特許庁への手数料(出願手数料・登録料)が中心です。単純な1件の出願であれば、出願時の印紙代としておおよそ16,000円前後が目安になります(※金額は変動する可能性があります)。図面を自分で作成する場合は、追加の外注費はかかりません。

Q. 弁理士に依頼すると、どこまで自分で準備しておくと費用を抑えやすいですか?

A. 図面の元になるスケッチや3Dデータ、写真などを事前にそろえておくと、図面作成の手間が減り、費用を抑えやすくなります。また、「どの部分を真似されたくないのか」「将来どのように使いたいのか」といった意匠の位置づけを整理しておくと、打ち合わせがスムーズになり、ムダな手戻りも減らせます。

Q. 意匠図面のサイズや書式にルールはありますか?

A. 図面1枚あたりのサイズの上限(例:横150mm以下・縦113mm以下)や、線の太さ・濃さ、影の扱いなど、細かなルールが定められています。これに反する図面は、補正を求められたり、最悪の場合は受理されない可能性があります。実務的には、特許庁のガイドラインに沿ったテンプレートを用いるか、経験のある専門家にチェックしてもらうのがおすすめです。

Q. 図面だけ弁理士に依頼することはできますか?

A. 事務所にもよりますが、「図面作成のみ」「出願書類のチェックのみ」といった部分的な依頼に対応しているところもあります。当事務所でも、意匠図面のチェックや、どのような構成で出願するのがよいかの相談など、案件に応じたサポートが可能です。

どこまで自分で対応し、どこから弁理士に任せるか

ここまで見てきたように、意匠登録は「費用」と「守備範囲」と「手間」のバランスをどう取るかがポイントになります。

目安としては、次のように考えると整理しやすくなります。

- 自分で出願してもよいケース

・単純な形状で、守りたいポイントも比較的分かりやすい

・あくまで試しに登録してみたい、リスクが小さい案件である - 弁理士への依頼を検討したいケース

・新製品のコアとなるデザインで、模倣されると事業への影響が大きい

・曲面や細かい凹凸が多く、図面での表現が難しい

・将来的にライセンスや権利行使も視野に入れている

中間案として、「図面だけ弁理士に依頼する」「出願書類のチェックだけ依頼する」といった方法もあり得ます。どこまでを自分で行い、どこから専門家のサポートを受けるかは、案件の重要度や予算に応じて決めていきましょう。

次の一歩

- 意匠登録の基礎と実務ガイド: 意匠全体の流れや他の記事もまとめて整理したい場合はこちら。

- 知財・試作・商標価値評価の総合ガイド: 特許や商標、3D試作まで一体で整理したいときに。

- 無料相談(30分): 「どこまで自分で」「どこから弁理士に任せるべきか」を個別に整理したい場合はこちら。

この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)